| 이코노미사이언스 김연옥 기자 |

DGIST(대구경북과학기술원, 총장 이건우) 뇌과학과 엄지원·고재원 교수 연구팀이 한국기초과학지원연구원(KBSI) 김진영 박사 연구팀과 공동으로, 자폐증 환자에게서 발견된 콜리비스틴(collybistin) 단백질의 돌연변이가 뇌의 억제성 시냅스 기능을 약화시켜 의사소통 결핍을 일으키는 원인임을 규명했다. 이번 연구는 자폐증의 발병 원인을 분자 수준에서 밝혀내며, 향후 자폐 스펙트럼 장애와 정신질환 치료제 개발의 단서를 제시할 것으로 기대된다.

우리의 뇌는 흥분성 신호(가속 페달)와 억제성 신호(브레이크)가 균형을 이뤄야 정상적으로 작동한다. 이 균형이 무너지면 신경세포 간 정보 전달이 왜곡되고, 자폐나 조현병 같은 신경발달장애가 발생한다. 이러한 신호는 신경세포들이 맞닿아 정보를 주고받는 시냅스에서 이루어진다. 지금까지 자폐 환자에게서 억제성 시냅스의 기능 이상이 보고돼 왔지만, 어떤 단백질이 어떤 방식으로 결함을 일으키는지는 명확히 밝혀지지 않았다.

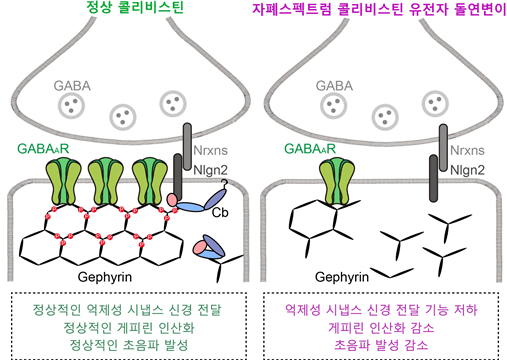

연구팀은 프랑스 공동연구진으로부터 자폐 환자에게서 발견된 콜리비스틴 유전자(ARHGEF9)의 변이 정보를 제공받아 이를 단서로 분자적 원인을 추적했다. 또한 콜리비스틴 유전자를 전전두엽에서 제거한 형질전환 생쥐를 제작해 시냅스 구조와 기능 변화를 관찰한 결과, 억제성 시냅스에서만 뚜렷한 결함이 확인됐다. 흥분성 시냅스에는 큰 변화가 없었지만, 억제성 시냅스의 밀도와 신호 전달이 현저히 감소했다.

콜리비스틴이 결핍된 생쥐는 다른 행동에서는 정상 수준을 보였지만, 동료 생쥐와 소통할 때 사용하는 초음파 발성(USV) 능력이 크게 떨어졌다. 이는 자폐 환자들이 언어적·비언어적 소통에 어려움을 겪는 특징과 일치한다. 연구팀은 이 현상을 통해 뇌의 억제성 회로 이상이 사회적 의사소통 결핍의 직접적인 원인일 수 있음을 확인했다.

이어 연구팀은 단백질체(프로테오믹스) 분석 기법을 이용해 전전두엽의 단백질 변화를 조사했다. 그 결과 콜리비스틴이 억제성 신호를 안정화하는 단백질인 게피린(gephyrin)의 활동을 조절한다는 사실을 밝혔다. 콜리비스틴에 이상이 생기면 게피린의 기능이 저하돼 억제성 신호가 제대로 전달되지 않고, 이로 인해 뇌 신호의 균형이 무너져 사회적 의사소통 능력 저하로 이어질 수 있다는 것이다.

고재원 교수는 “이번 연구는 신경발달장애, 특히 자폐 스펙트럼 장애의 병태생리학에 대한 이해를 크게 진전시킨 성과”라고 말했다. 엄지원 교수는 “향후 콜리비스틴-게피린 유전자 연구를 인간 세포 모델로 확장해 전임상 연구로 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구에는 DGIST 뇌과학과 정혜지 박사후연수연구원이 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘몰레큘러 사이키어트리(Molecular Psychiatry)’ 2025년 10월 31일자 온라인판에 게재됐다. 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 글로벌리더연구사업, 기초연구실지원사업, 중견연구자지원사업, 세종과학펠로우십 등의 지원을 받아 수행됐다.