| 이코노미사이언스 이민환 객원기자 |

양천 자원회수시설에 들어서자 은은한 냄새가 공기를 타고 스쳤다. 흔히 떠올리는 음식물 쓰레기 악취와는 거리가 있었다. 이곳에는 음식물을 제외한 생활 폐기물만 반입되며, 간혹 섞여 들어온 잔재만이 냄새의 원인이 됐다.

거대한 크레인이 천장 레일을 따라 쉬지 않고 움직였고, 바닥에 산처럼 쌓인 폐기물을 집어 올려 다른 지점에 내려놓는 동작을 반복했다. 발열량을 균일하게 맞추기 위한 ‘섞기’ 작업이었다.

양천 자원회수시설은 도시가 매일 만들어내는 막대한 쓰레기의 종착지이자, 그것을 다시 에너지로 바꾸는 기계 장치였다. 과학 유튜버 ‘지식인미나니’가 그 과정을 직접 확인하기 위해 현장을 찾았다.

트럭은 반입장 계근대를 지나 정확한 무게를 남겼고, 첫 검사가 시작됐다. 주민감시요원들이 무작위로 종량제 봉투를 열어 내용물을 확인했다. 재활용이 가능한 플라스틱과 병류를 가려내고, 반입이 금지된 음식물 쓰레기를 적발하기 위한 절차였다. 감시요원은 시설 인근 거주민으로 구성됐고, 위반 시 반입정지 등의 조치를 취했다. ‘내 집 앞’ 문제를 지역사회가 직접 감시하는 구조였다.

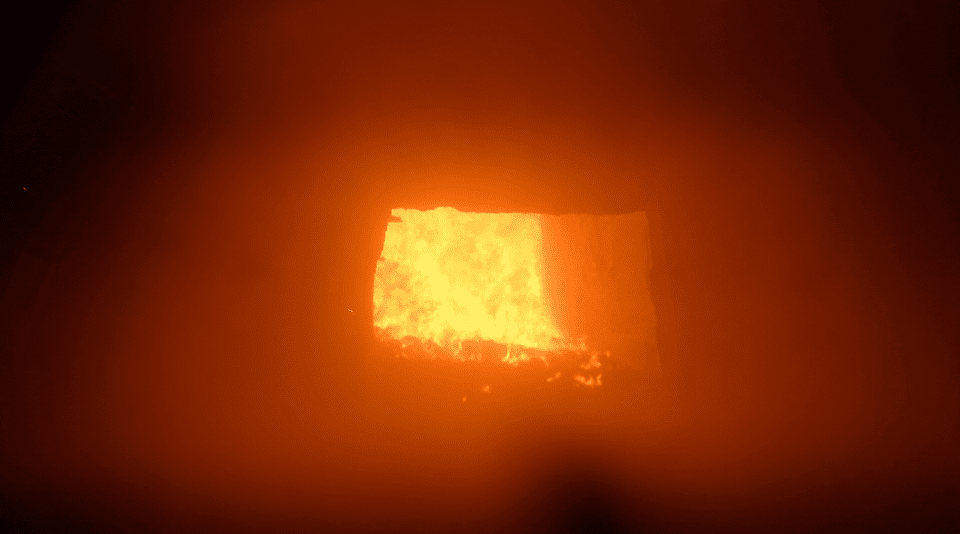

초고온의 불길, 그리고 ‘왜 850℃ 이상인가’...이유는 과학에 있다

균일하게 섞인 폐기물은 투입구를 통해 소각로로 향했다. 법적 최소 기준은 850℃였지만 실제 운전 온도는 900~930℃로 유지됐다. 이 온도는 과학적 이유가 분명했다. 플라스틱과 비닐을 포함한 생활 폐기물은 탄소와 수소가 길고 복잡하게 이어진 사슬 구조를 이룬다.

먼저 고온에서 사슬을 잘게 끊어내는 열분해가 일어나고, 이어 산소와 반응하는 완전 연소를 통해 가장 안정한 최종물질인 이산화탄소와 물로 전환된다. 온도가 충분히 높고 체류시간이 확보되어야 반응이 끝까지 진행됐다.

타지 않는 철제류가 섞여 들어오면 소각 후 고철 분리기를 거쳐 회수됐다. 소각 뒤 남는 바닥재는 대략 전체의 13~14% 수준으로 발생했고, 별도 처리·매립 루트를 탔다. 불길이 모든 것을 끝내지 않았다. 연소가스의 열은 다음 단계를 위해 남겨졌다.

폐열은 버리지 않는다—전기와 난방으로의 전환

시설의 핵심은 ‘버리지 않는 것’이었다. 연소가스로 만든 증기는 터빈을 돌려 전기를 생산했다. 하루 약 1300kW에 해당하는 전력이 계통으로 보급됐고, 남은 열은 물을 100℃ 수준으로 데워 지역난방 열원으로 공급됐다. 폐기물의 종착지는 곧 에너지의 출발점이 됐다.

보이지 않는 적을 잡는 법—4단계 오염 저감과 SCR

소각 시설에 대한 시민의 가장 큰 우려는 유해물질 배출이다. 연소 과정에서는 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 염화수소(HCl), 일산화탄소(CO), 먼지 등이 필연적으로 생성된다. 이 시설은 굴뚝으로 배출하기 전에 총 네 단계의 오염방지 공정을 거쳤다. 세정탑에서 산성 가스를 중화·흡수하고, 반건식 반응탑에서 잔존 가스를 추가 반응시켰다. 여과 집진기는 미세 먼지를 걸러냈고, 마지막으로 선택적촉매환원(SCR) 설비가 대기오염의 ‘난제’로 불리는 NOx를 정조준했다.

SCR 촉매는 산화 티타늄과 바나듐 기반이었다. 촉매 표면에서 NOx가 암모니아(NH₃)와 만나 반응했고, 활성화 에너지가 낮춰진 환경에서 유독한 NOx는 질소(N₂)와 물(H₂O)로 바뀌었다. 반응식은 간명했다.

4NO + 4NH₃ + O₂ → 4N₂ + 6H₂O.

자동차 배기가스 정화장치와 유사한 원리였고, 200~400℃의 비교적 낮은 온도에서도 높은 효율을 보였다.

겨울철 굴뚝에서 흰 연기가 보이는 장면은 종종 오해를 낳았다. 이 흰 기둥은 오염물질이 아니라 수증기였다. 뜨거운 수증기가 차가운 외기에 닿으면서 응결해 눈에 보일 뿐, 기온이 오르면 거의 사라졌다.

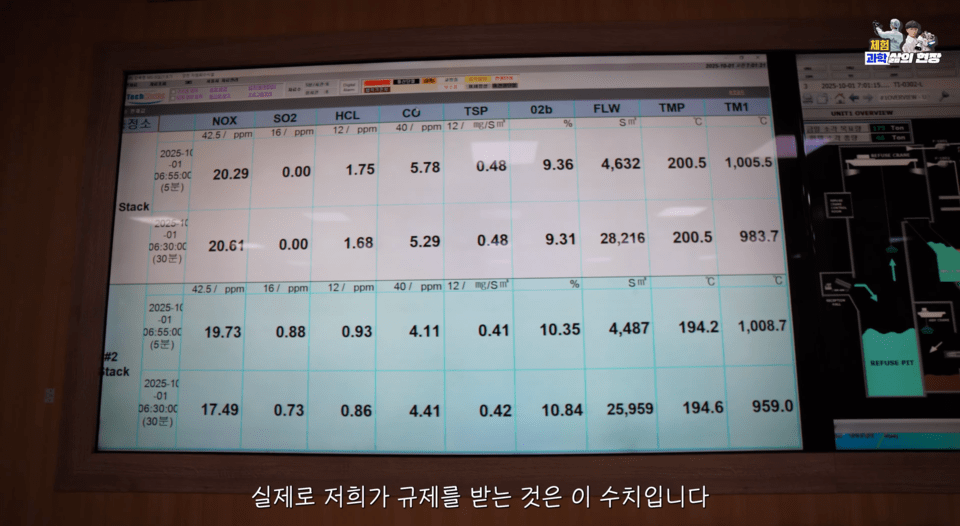

숫자가 말하는 신뢰

배출 데이터는 시설 입구 전광판과 한국환경공단 시스템을 통해 24시간 실시간으로 공개됐다. 화면에는 5분값과 30분값 등 규제 지표가 동시에 표시됐고, 측정치는 법적 기준치보다 훨씬 낮은 수준으로 유지됐다. ‘보이지 않는 위험’을 수치로 드러내는 투명성이 운영의 기본값이 됐다.

도심의 보일러실로 진화하는 곳

소각로의 불길은 폐기물을 재로 만들었고, 회수된 금속은 다시 자원으로 순환했다. 연소가스의 열은 전기와 난방으로 전환되어 도시로 돌아갔다. 과거 ‘혐오시설’로 불리던 공간은 도시의 보일러실, 곧 자원 순환 발전소로 조용히 변모하고 있었다. 우리는 매일 쓰레기를 버렸지만, 그 끝은 곧 다른 시작이 됐다. 버려진 것이 에너지로 다시 태어나는 현장은 도시가 지속가능성을 작동시키는 가장 물리적인 장소 중 하나였다.

양천 자원회수시설의 컨트롤룸을 나서며 계기판의 수치를 다시 확인했다. 숫자는 담담했다. 그리고 그 담담함이야말로, 가장 확실한 안심의 언어였다.