| 이코노미사이언스 정상훈 기자 |

“우주는 어떻게 생겨났고, 어디까지 뻗어 있을까.”

인간은 이 질문에 답하기 위해 종교·철학·과학을 총동원해 수많은 ‘우주 모형’을 만들어 왔다. 자이나교의 영원한 우주에서 아인슈타인의 상대성이론, 그리고 빅뱅 모형에 이르기까지, 우주론의 역사는 곧 인간 사유의 역사이기도 하다.

신들의 하늘에서 시작된 우주

초기 우주론은 신화와 종교의 언어로 우주를 묘사했다. 자이나교 우주론은 우주를 누구도 만들지 않은 영원한 실재로 보고, 위는 넓고 가운데는 잘록하며 아래가 다시 넓어지는, 기묘한 ‘사람 형상’ 구조로 그렸다.

바빌로니아 우주론에서는 평평한 둥근 땅 위에 단단한 돔이 덮여 있고, 그 바깥을 끝없는 혼돈의 물이 둘러싸고 있었다. 우주는 신들의 무대이자 인간이 발 딛고 사는 작은 섬이었다.

철학자들이 그린 ‘생각 속의 우주’

그리스 철학자들은 신화 대신 논리와 기하학으로 우주를 설명하려 했다. 파르메니데스가 본 우주는 변하지 않고 완전한 하나의 구체로, 생성과 소멸조차 허용되지 않는 세계였다.

반대로 원자론자 아낙사고라스와 에피쿠로스는 무한한 허공 속을 무수한 작은 입자들이 움직이며 만물을 이룬다고 보았다. 피타고라스 학파는 보이지 않는 ‘중앙의 불’을 우주의 중심에 두고, 지구와 태양, 행성들이 그 주변을 공전한다고 상상했다. 아직은 관측보다 ‘어떻게 생각할 것인가’가 더 중요한 시대였다.

지구 중심에서 태양 중심으로

오랫동안 우주의 표준 모형은 프톨레마이오스의 지구중심설이었다. 움직이지 않는 지구를 중심에 두고, 행성들은 주전원과 편심 원 궤도를 돌며 복잡한 하늘의 움직임을 설명했다.

하지만 인도 수학자 아리아바타와 닐라칸타, 그리고 유럽의 코페르니쿠스·튀코 브라헤·케플러에 이르기까지, 태양과 지구의 자리를 서로 바꾸려는 시도는 끊이지 않았다. 결국 코페르니쿠스의 태양중심 모형과 케플러의 타원 궤도 법칙이 받아들여지며, 우주는 지구가 아니라 태양을 중심으로 재구성되기 시작했다.

중력이 열어 준 근대 우주의 그림

아이작 뉴턴은 만유인력 법칙으로 하늘과 땅의 규칙을 하나로 묶었다. 그의 머릿속에서 우주는 무한히 넓고, 모든 방향으로 비슷하게 물질이 퍼져 있는 정적 우주였다.

한편 데카르트는 눈에 보이지 않는 에테르 소용돌이가 행성들을 끌고 다닌다고 상상했고, 칸트와 람베르트는 은하들이 더 큰 구조로 모여 있는 ‘계층적 우주’를 그려 보았다. 우주는 더 이상 신의 영역이 아니라, 수학과 물리학으로 분석할 수 있는 거대한 실험실이 되었다.

팽창하는 우주와 빅뱅의 등장

20세기 들어 아인슈타인은 일반상대성이론으로 시공간 자체가 휘어진다는 사실을 보여 주었지만, 처음에는 우주가 정적이라고 믿고 싶어 우주상수 Λ를 도입해 억지로 균형을 맞추었다.

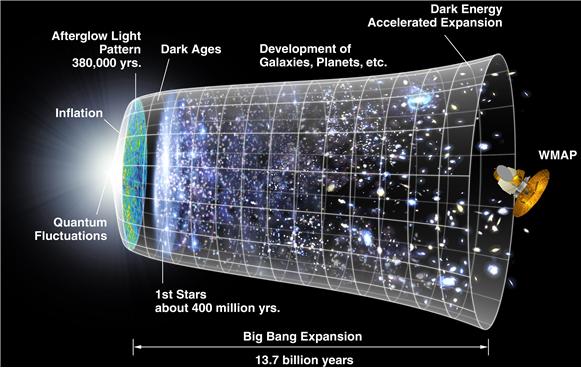

곧이어 프리드만은 이 방정식에서 팽창하는 여러 해법을 찾아냈고, 르메트르는 우주가 한때 극도로 밀집된 “원시 원자” 상태에서 폭발적으로 팽창했다는, 오늘날 빅뱅 이론의 전신을 제안했다.

한편 호일·본디·골드는 시간이 흘러도 항상 같은 모습인 ‘정상 상태 우주’를 주장하며 빅뱅과 맞섰다. 이 경쟁 속에서 프리드만–르메트르–로버트슨–워커(FLRW) 모형은 팽창하는 균일한 우주를 설명하는 표준 틀로 자리 잡았다.

관측이 가려 내는 우주의 얼굴

우주론 모델들은 철학적 선호에서 출발했지만, 오늘날 살아남은 이론은 대부분 관측에 의해 선택된 결과다. 별빛의 적색편이, 우주배경복사, 은하 분포와 중력파 관측까지, 데이터는 정적 우주나 정상 상태 우주보다 빅뱅 모형에 손을 들어 주었다. 하지만 이것이 역사의 끝은 아니다. 암흑물질과 암흑에너지, 멀티버스 가설까지, 새로운 우주론은 지금도 제안되고 검증을 기다리고 있다.

한 가지 분명한 사실은, 우주론의 역사가 곧 인간이 “우리는 어디서 왔고 어디로 가는가”를 끊임없이 다시 묻는 과정이었다는 점이다. 우주의 모양이 어떻게 바뀌든, 그 질문만큼은 앞으로도 계속될 것이다.