| 이코노미사이언스 신지원 기자 |

DGIST 로봇및기계전자공학과 유재석 교수·뇌과학과 현정호 교수 연구팀이 초음파로 혈관을 관찰하는 기술을 한 단계 발전시켰다고 18일 밝혔다. 연구팀은 초음파 기반 초해상 영상 기술인 ‘초음파 국소화 현미경(ULM)’의 효율성을 크게 높인 ‘ULM-Lite’를 개발해, 적은 데이터로도 미세혈관을 선명하게 볼 수 있는 길을 열었다.

병원에서 흔히 사용하는 초음파는 인체 내부 장기의 형태나 움직임을 관찰하는 데 유용하다. 하지만 머리카락보다 얇은 미세혈관을 구분하기에는 한계가 있었다.

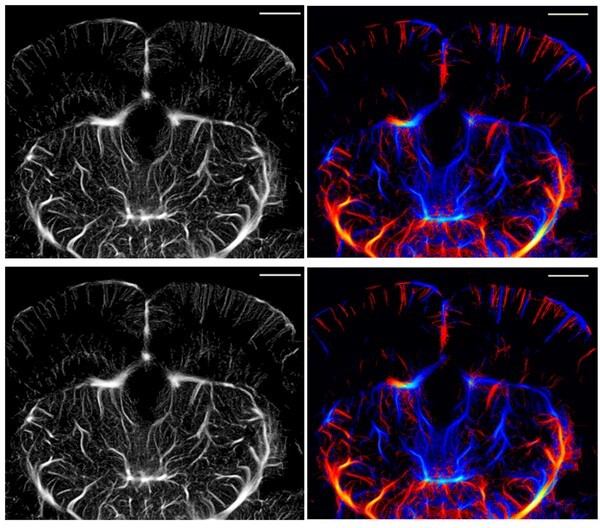

이를 보완하기 위해 개발된 기술이 ‘ULM(초음파 국소화 현미경)’이다. 혈액 속에 있는 초음파 조영제(마이크로버블)를 따라가며, 그 움직임을 일일이 추적해 미세혈관의 구조를 초고해상도로 재구성하는 기술이다. 그 점들이 모여 만들어내는 궤적을 분석하면, 기존 초음파로는 전혀 보이지 않던 머리카락 굵기의 수십 분의 1 수준의 혈관 지도를 그릴 수 있다.

문제는 이 기술이 너무 무겁다는 것이다. ULM은 매우 빠른 속도로 수천 장의 초음파 영상을 촬영하고, 그 안에서 수많은 마이크로버블이 움직이는 신호를 하나하나 찾아내야 한다. 이 과정에서 초당 수 기가바이트(GB) 수준의 데이터가 쏟아진다. 마치 영화 한 편을 프레임 하나하나 손으로 그려서 만드는 것과 같다. 결과물은 매우 정교하지만 시간과 자원이 너무 많이 드는 방식이다. 이 때문에 기존의 ULM은 장시간 실험이나, 즉시 결과를 확인해야 하는 실제 의료 현장에는 적용이 어려웠다.

유재석·현정호 교수팀은 이러한 문제를 해결하기 위해, 초음파 신호 중 핵심 정보만 남기고 불필요한 데이터를 과감히 줄이는 새로운 분석 방식을 고안했다. 연구팀은 신호의 ‘유효 대역폭’을 약 67%로 줄이고, 혈관의 구조를 그리는 데 꼭 필요한 정보만 효율적으로 추출하는 ‘ULM-Lite’ 방식을 고안했다. 그 결과, 데이터 용량은 줄었지만 영상의 선명도는 거의 변함이 없었고, 처리 속도는 훨씬 빨라졌다.

이번 연구의 핵심은 기존 초음파 장비를 그대로 쓰면서도 데이터를 크게 줄였다는 점이다. ‘ULM Lite’는 초음파 신호 중 꼭 필요한 정보만 남겨 데이터량을 약 3분의 1로 줄였지만, 화질은 기존과 거의 같다. 별도 장비 교체 없이 적용할 수 있고, 영상 처리 속도도 약 30% 빨라졌다. 또 수술이나 형광물질 없이 비침습적으로 뇌 전체를 선명하게 볼 수 있어, 뇌 연구와 질환 진단의 효율성을 크게 높였다. 뇌의 자극 치료와 행동 변화 관찰을 위한 도구로 활용 가능성이 높다.

유재석 교수는 “본 기술을 활용하여 개발 중인 비침습 초음파 뇌자극 기술과의 융합을 통해 각종 다양한 뇌질환 진단 치료에 활용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

성효진·정진환 박사과정생이 참여한 이번 연구는 의료 초음파 분야의 세계적 학술지 'Ultrasonics'에 게재됐다.